Las mujeres usuarias de drogas enfrentan estigmas y barreras adicionales para acceder a tratamientos de rehabilitación. En la ciudad existen muy pocos centros especializados en atención a las mujeres, mientras que las campañas de tratamiento y prevención se aplican de manera generalizada, sin perspectiva de género.

Por Jonathan Álvarez / Fotos: Elizabeth Ramos

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Mientras amasa en la cocina de un centro de rehabilitación en el suroriente de Ciudad Juárez, Flor (seudónimo para proteger su identidad) recuerda su infancia preparando chocolates junto a su madre.

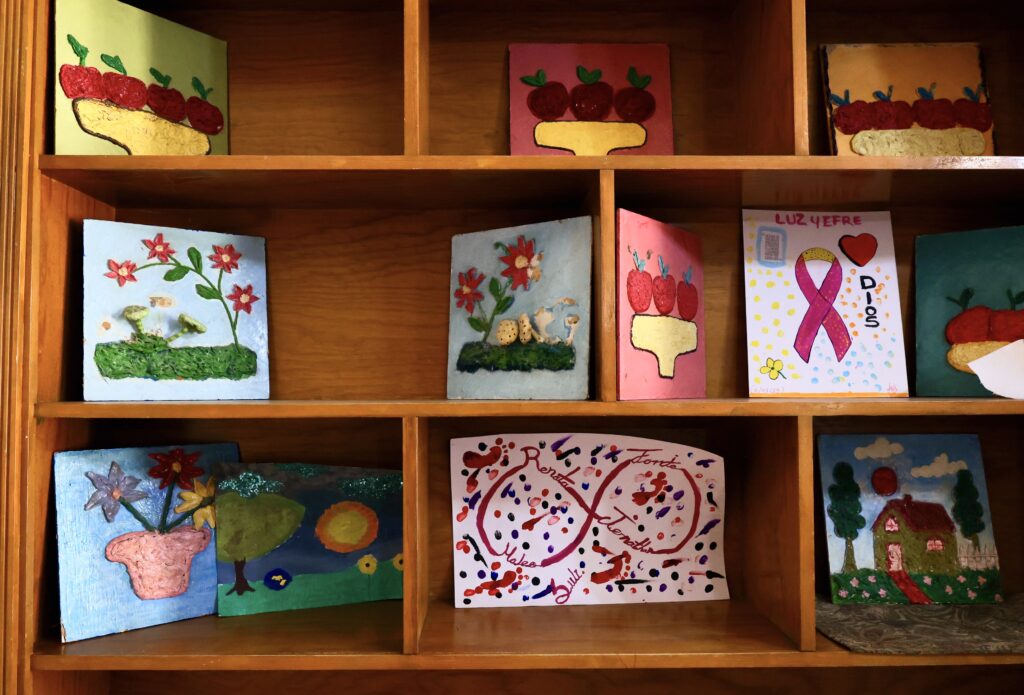

La repostería la acompaña en su proceso de rehabilitación. Desde hace tiempo, ella y sus compañeras elaboran empanadas que se distribuyen en cooperativas de la ciudad. Flor sueña con el día en que termine su internamiento y vuelva al lugar donde creció, junto a su madre, hermanas y sus dos hijos.

Mientras tanto, dice, ha recuperado la confianza en sí misma y dedica sus esfuerzos a su rehabilitación tras casi 15 años de consumo de cristal, una metanfetamina psicoestimulante.

“Empecé con el consumo a los 16, ahora tengo 31. Unos compañeros me invitaron a probar el cristal… desde entonces lo hice sola, porque era muy adictivo”, recuerda.

Flor anhelaba sentirse libre, pero también dejar de pensar en la profunda soledad que sentía. Creía que no contaba con el amor de su familia, aunque ahora reconoce que estaba equivocada.

Enfrentó una doble carga: el estigma por consumir drogas y el juicio social por ser mujer: “Yo perdí mi valor como mujer por andar consumiendo droga. Eso hace que una pierda todo, tu autoestima. Me veía en el espejo y decía ‘no valgo nada’”.

Tras pasar por tres anexos, Flor llegó a Reto a la Juventud, institución donde, asegura, ha iniciado un proceso basado en el respeto.

En los centros anteriores vivió violencia y condiciones indignas. Dormía sobre tablas, no la dejaban bañarse ni le daban de comer y fue víctima de tratos denigrantes.

Flor considera que deben existir más opciones de rehabilitación para mujeres, que contemplen sus necesidades específicas, pues enfrentó a múltiples barreras para acceder a tratamiento, aunque hoy se encuentra en un centro que considera seguro y respetable.

Después de su proceso de rehabilitación, espera trabajar en la repostería que tanto le gusta y seguir ayudando a su madre a hacer chocolates caseros, como en su infancia. También anhela ser una mamá presente para sus hijos.

“Quienes estamos en rehabilitación, somos mujeres valiosas e inteligentes para poder dejar una adicción y para darnos cuenta de que estábamos viviendo en un mundo de oscuridad”, dice.

Prevención y rehabilitación sin perspectiva de género

La Ley Estatal de Atención a las Adicciones obliga a implementar programas de tratamiento y prevención con perspectiva de género. Sin embargo, en la práctica, las mujeres no cuentan con opciones que respondan a sus necesidades.

Los programas estatales de atención a las adicciones son generalizados y carecen de enfoque de género. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tiene programas para mujeres en centros de reinserción, como el ‘Plan Nacional de Prevención’ y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero confirmó que se aplican sin distinción de género.

Los recursos estatales destinados a becas para tratamientos en centros de rehabilitación alcanzaron los 16 millones de pesos de 2022 a 2024, sin embargo, durante este tiempo solo 21 mujeres fueron beneficiadas en Juárez, lo que representa una baja proporción de apoyo a las mujeres en comparación con los recursos asignados.

En cuanto a programas de prevención, ni la Secretaría de Educación y Deporte ni la Coordinación de Comunicación Social del Estado—obligadas a colaborar— tienen campañas activas ni presupuesto asignado.

La Secretaría de Salud de Chihuahua tampoco cuenta con campañas específicas, según información oficial. Las que existen se limitan a fechas conmemorativas y tienen presupuestos bajos, de entre 20 y 99 mil pesos al año.

Sandra Ramírez, psicóloga especializada en farmacodependencia, señala que muchas mujeres inician el consumo de drogas influenciadas por sus parejas, reflejo de dinámicas de poder y vulnerabilidad. Sin embargo, suelen ser ellas quienes reciben el mayor juicio social por romper con ciertos mandatos tradicionales.

“En el imaginario, hay expectativa de que las mujeres hagan cosas ‘buenas’, que hagan cosas por amor y, ante estas expectativas, las mujeres que consumen son señaladas y rechazadas”, dice.

Además del estigma social, enfrentan múltiples barreras para acceder a tratamientos. Por ejemplo, para internarse deben garantizar el cuidado de sus hijos y contar con una red de apoyo.

Otra barrera importante es la económica: la mayoría de los centros de rehabilitación son privados y sus tratamientos resultan costosos.

En Ciudad Juárez existen solo tres centros especializados para mujeres, y uno de ellos ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos.

Sandra enfatiza que, dado que las adicciones son multifactoriales, deberían ofrecerse opciones como el tratamiento semi residencial, que permita a las usuarias regresar a casa.

También señala que muchas mujeres experimentan pérdidas significativas: empleo, autonomía económica y vínculos afectivos. Debido al estigma, reciben menos apoyo que los hombres.

En cuanto a las estadísticas de consumo, hay un vacío de información. Aunque la Ley Estatal de Atención a las Adicciones establece la obligación de realizar encuestas, ni la Secretaría de Salud ni la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones cuentan con datos actualizados.

A solicitudes de información pública, la Secretaría de Salud respondió que se encuentra a la espera de resultados nacionales, mientras que la Comisión Estatal argumentó no disponer de información precisa.

Ese vacío, afirma Sandra, pone en evidencia que las mujeres usuarias de drogas siguen siendo invisibles para las políticas públicas de atención y prevención.

“La mayoría de los programas y políticas de tratamiento están pensados para hombres. No veo una política integral que sea distinta y realmente dirigida a las mujeres”, concluye.